近期,中国科学院院士、山东大学物质创制与能量转换科学研究中心李玉良研究员,山东大学物质创制与能量转换科学研究中心刘泰峰研究员研究团队在功能化石墨炔储能领域取得一系列新进展,在Journal of the American Chemical Society上发表题为”Sulfonic Acid-Functionalized Graphdiyne for Effective Li−S Battery Separators”和”Synthesis and Sodium-Ion Storage of Triazole-Substituted Graphdiyne”的研究论文,山东大学物质创制与能量转换科学研究中心李玉良院士和刘泰峰研究员均为通讯作者,2022级博士生孔洋均为第一作者,山东大学物质创制与能量转换科学研究中心为第一完成单位和通讯作者单位。

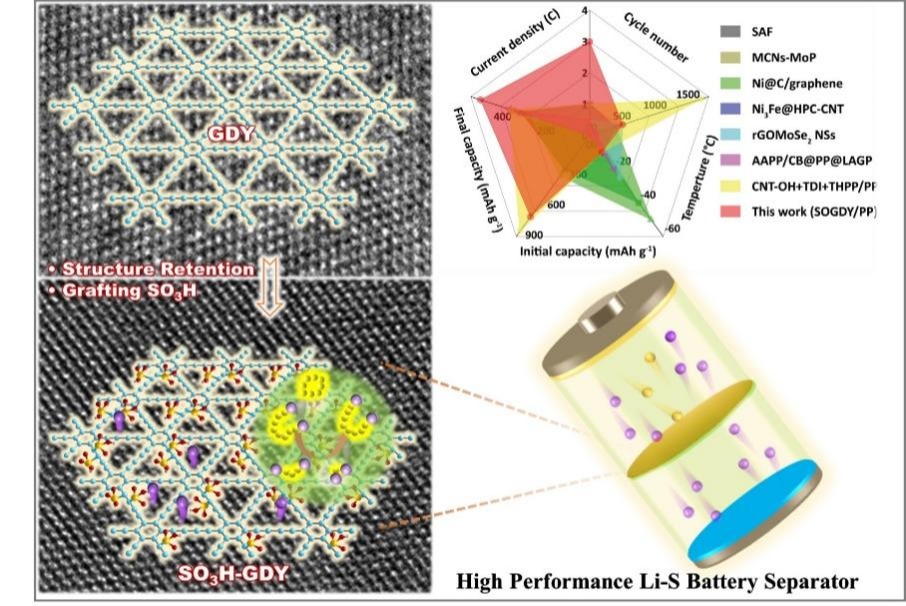

进展一:针对锂硫电池中锂枝晶生长和多硫化物穿梭问题,研究团队制备了晶态的磺酸功能化石墨炔。磺酸基团的强吸电子效应强化了石墨炔骨架的表面电子不均匀性,提高了对多硫化物的催化转化性能;同时强吸电子效应导致氢离子快速解离,降低了电场下锂离子的迁移能垒,有助于锂离子的快速输运;磺酸基团的静电排斥效应、多氧位点与亚纳米孔协同的空间限域效应有效抑制了多硫化物的穿梭;晶态有序排列的三角孔有利于锂离子的均匀沉积,从而有效抑制了锂枝晶的生长。该磺酸石墨炔作为锂硫电池隔膜,有效解决了锂枝晶生长和多硫化物穿梭问题,实现了锂硫电池在低温(-10 ℃)和大倍率(3 C)下的稳定循环。该研究表明,在保持晶态结构下,磺酸基团的多重电子效应优化了石墨炔的孔性质,提高了离子输运性能和对多硫化物的催化转化能力。(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 23764−23774)

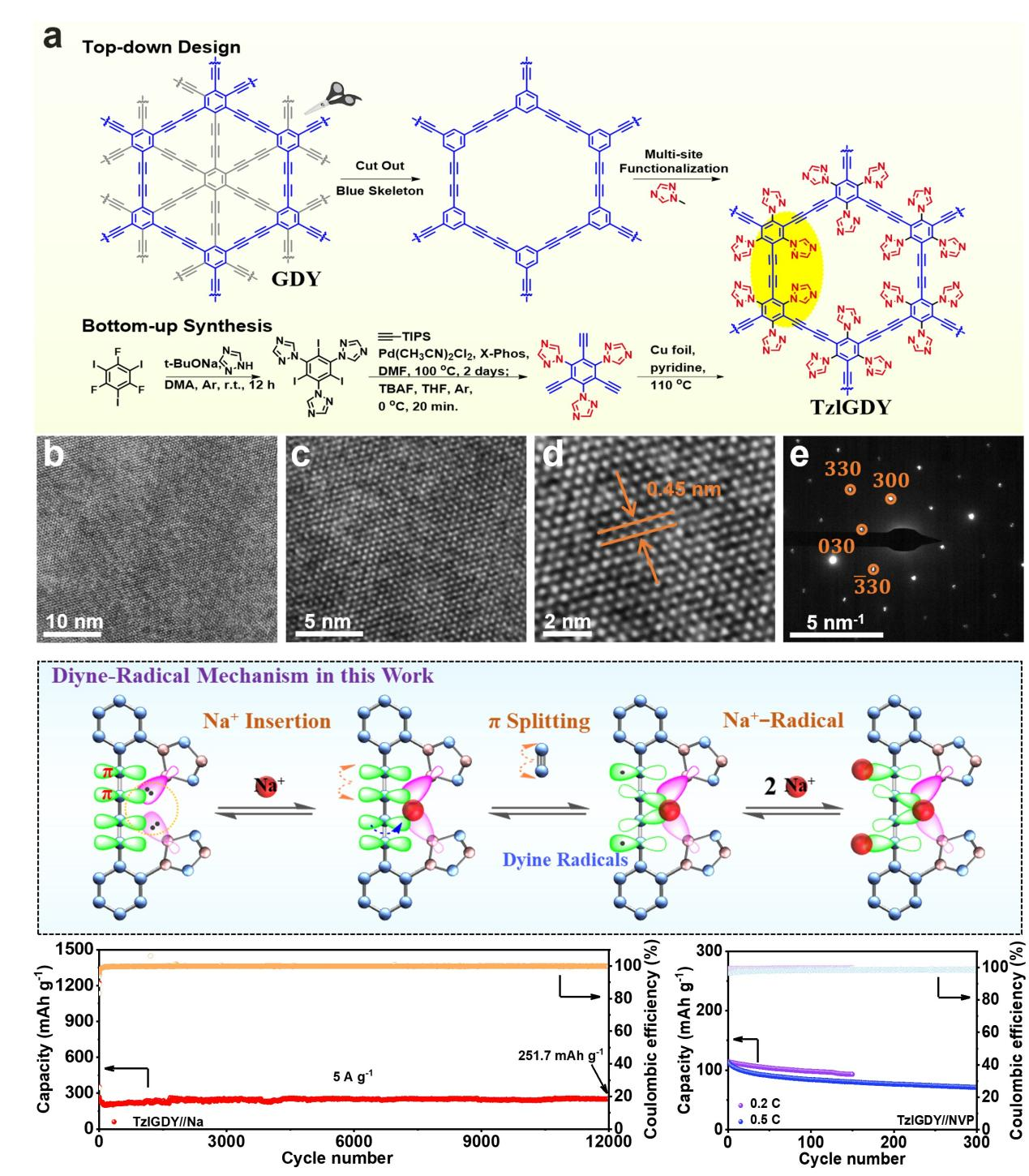

进展二:近年来,钠离子电池(SIBs)发展迅速,但负极材料面临容量低、循环稳定性差等问题。研究团队将三氮唑引入石墨炔,得到三氮唑功能化石墨炔。研究表明,三氮唑的双氮和丁二炔的中间碳形成强烈的协同电子效应,它们优先与钠离子络合,诱导丁二炔的π键分裂并在丁二炔两端碳上生成两个炔碳自由基。双碳自由基进一步结合两个钠离子,形成高效的“炔自由基–钠离子”存储机制,实现了钠离子的高效存储和电池的长循环稳定性。该材料作为钠离子电池负极在2 A g⁻¹电流密度下,循环5000次后电池可逆容量仍达373.1 mAh g⁻¹。即使在5 A g⁻¹的高电流密度下,循环12000次后,容量仍保持在251.7.9 mAh g⁻¹,同时平均库伦效率稳定在99.8%。这一研究基础揭示了“炔-三氮唑”协同的自由基电子行为作为一种新的碳储能机制,为设计钠离子电池阳极材料提供了新思路。(J. Am. Chem. Soc.https://doi.org/10.1021/jacs.4c17376)

上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、泰山学者青年项目和山东省自然科学基金等多个项目资助。